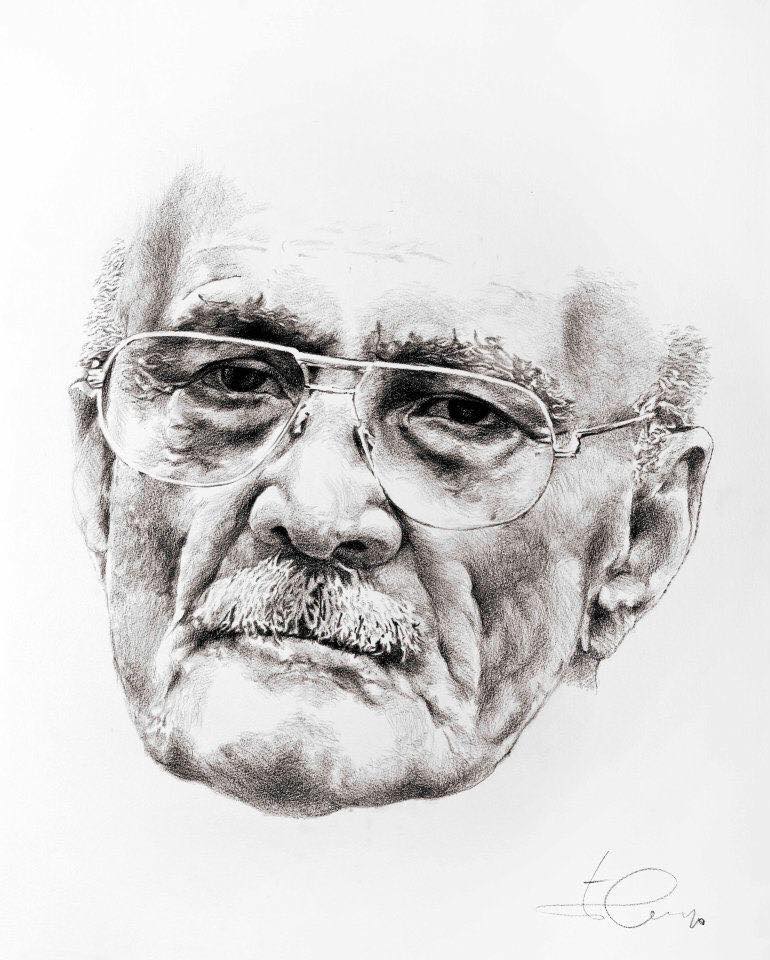

Вадим Скардана

Кто еще помнит — советская реальность была убогой. Об этом знали даже те, кто никогда не видел никакой другой. То есть, почти все население страны.

Но в СССР времен холодной войны было как минимум три вещи, за которые никому не стыдно до сих пор: наука (с акцентом на космос и оборонку), спорт и искусство. И если первыми двумя гордилась в основном страна, а люди — как-то издалека, то с третьим они соприкасались непосредственно. Надежно встроенное в повседневность, оно декорировало ее до приемлемого уровня, обходя острые углы, но все же, при всех идеологических зажимах, часто выдавая поразительный по силе и красоте продукт.

И в нашем крепостном театре случались великие постановки. Осмелюсь сказать, тогда они случались гораздо чаще.

Отечественные фильмы, пожалуй, за исключением исторических, мы смотрели в основном не за то, что нам показывают, а за то, что говорят, — советское кино любили из-за диалогов. Они скрепляли любой сюжет надежно, как человеческое тело связывает система сухожилий. Историческая судьба картины напрямую определялась именно этим параметром, — насколько глубоко в народ пустили корни реплики его героев. От вырывания цитат из контекста контекст тем самым нисколько не страдал, а становился все популярнее.

Чтобы, спустя десятилетия, адекватно оценить качество этого материала, нужно полностью осознать антураж той эпохи: с ее карательным потенциалом цензуры, устойчивым сочетанием намеренной лжи с бескорыстным идиотизмом и тесным коридором идеологии.

Милан Кундера попал в точку: «…трудно понять ценность (оригинальность, новизну, очарование) произведения искусства, не представляя его в контексте истории этого вида искусства».

Любая мысль, не пригодная для лозунга звучала тогда в полутонах. Рожденная под допингом страха, который все еще работал в латентной форме, эта манера изложения впоследствии оказалась не просто живучей, а надвременной.

Как бы того ни хотелось политикам, история не ходит прямыми тропами и вообще не движется по предсказуемой ими траектории. И тоталитаризм, ударившись оземь, не обернулся светлым будущим, а, шарахнувшись куда-то в сторону, выпустил поводья. Хотя и ненадолго. Но результат все же был — целая генерация.

Психологию этого чудесного поколения физиков и лириков сконструировали военное детство и оттепель, и они остались не только ее продуктом, но и рупором на все последующие времена. Пожалуй, никогда еще в истории страны общеэстетический фон не был таким сложным и разветвленным.

Советский Союз, еще с ленинских времен прагматично артикулировавший кино как высшую форму творчества, не смог до конца просчитать вектор его эволюции.

Оно и в самом деле переросло и идейные, и просветительские рамки, став в конце концов одним из инструментов национального и сословного примирения, общим знаменателем для всех классов и социальных групп. Но общий градус пафоса был сбит, и удержать серьезную режиссуру в задачах идеологического партнера власти поздний социализм уже не мог, — все сколько-нибудь известные мастера эту общественную нагрузку так или иначе старались саботировать.

Стратегия могла быть разной: у Тарковского внутренняя эмиграция предшествовала внешней; Герман навсегда остался в этом пространстве нонконформистом,чужеродным телом; Лопушанский занял гофмановскую нишу рассказчика страшных сказок; Авербах, казалось, рисовал портреты, но ведь чем ближе к штучному образу, тем дальше от казармы. Младшие ровесники Гайдая — Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Георгий Данелия — тот бермудский треугольник, в котором вязли все потуги советской идеологии оставить за режиссурой хоть какие-то пафосно-агитаторские функции.

Ничего не поделаешь, ирония всегда нейтразизует патетику, и прав был бабелевский герой, — «убивает только смешное.» Сейчас может быть и не кажется, что они звучали так уж поперек основной мелодии, но лишь потому, что из того времени мы помним, главным образом, именно их картины.

Данелия — немного в стороне. Не в оппозиции, — именно в стороне: немного гедонист, немного более понятный зарубежному зрителю, немного нерусский.

Итальянский неореализм, побратимом которого стал режиссер, звучал тогда уже в полный голос, и все же генезис фирменного почерка Данелия — шаржа с оттенком абсурда, — следует искать скорее не в кинематографе, а в фольклоре и литературе.

Герой ранней режиссерской картины, Иван Сергеевич Травкин с его тридцать третьим зубом идейно наследует не гротескным персонажам Феллини, и уж никак не советскому агитпропу, а скорее гоголевским произведениям, тбилисской городской притче, да еще быть может повести Булгакова «Роковые яйца.»

Уже здесь, в каждом кадре, в каждом кратком эпизоде Данелия сводит счеты с серостью и бытовой пошлятиной, выбирая угол зрения, спасительный для душевного здоровья. И как раз отсюда, из этого зазеркалья, со всеми остановками в Москве и на исторической Родине — прямая дорога в фантастику. Без пересадок. Только не в ту, что громоздит невнятные миры и идиотские гипотезы, а в ту, что расшифровывает реальность.

Так, логично вытекая из предшествующего опыта, была позже создана одна из лучших режиссерских работ — картина «Кин-дза-дза». В ней уже зрелый мастер, вырываясь из одномерного контекста советского быта, предъявляет людские характеры вне всех привычных систем координат. Кич, один из самых спорных продуктов современной культуры, получается в двух случаях: когда человек с откровенно дурным вкусом пыжится высказать нечто серьезное и когда, напротив, кто-то с тонкой организацией напоминает, что в искусстве есть место чувству юмора. «Кин-дза-дза» — величайший кич ХХ столетия и, бесспорно, второй случай.

Данелия, как мало кто другой, отредактировал понятие главного героя в отечественном кино, начисто лишив его назидательной составляющей. Он, пожалуй, одним из первых взял за привычку стабильно лепить любимых персонажей из материала, не содержащего никакого идеологического или нравоучительного подтекста.

Более того, зачастую это люди с откровенно сомнительной, по советским меркам, социальной репутацией. Нерешительный прелюбодей Бузыкин, загульный недоучка Афоня, мелкое жулье Уэф и Би, недотепа Бенджамен.

Почти выходцы из анекдотов, которым режиссерское чувство пропорции не позволило до конца превратиться в карикатуры, — они неистребимы как насморк и реальны как зубная боль. Более того — они любимы. Поставив во главе угла их человеческое обаяние, Данелия ни разу не прогадал — это вневременная инвестиция, стоящая к тому же регистром выше любых идеологий.

Все послевоенное искусство континентальной Европы — искусство побежденных. Отсюда глобальный пересмотр границ между реальностью и фантазией, здравым смыслом и абсурдом, даже добром и злом.

Соцреализм же — культура победителей. Гротескная и плакатная. В ней нет места колебаниям, интерпретациям и анализу, вообще любого рода рефлексии и двусмысленности, — она права по праву сильного.

Проект будущего и модель прошлого отныне подлежат только ее редакции. Данелия удивительно тонко налаживает контакт между этими непохожими мирами, и оттого его героям позволено быть несовершенными, а обстоятельствам — не быть поучительными.

Есть еще один пункт, по которому маэстро сдал экзамен на вечность — юмор. Вообще, в смехе, как и в страхе, важен ритм, вот почему южноазиатскому кино вовек не осилить комедию, а Джеки Чан — это цирковое искусство на кинопленке.

Выскажу спорную мысль: по мне, как бы ни определяла его кинематограф пресса, Георгий Николаевич не снимал комедий. Комедия обязует режиссера держать зрителя в состоянии веселья и в той же кондиции выпустить его из кинозала. Данелия играет со зрительским настроением, меняя его, но никогда не заискивая. Смех пропитывает, но не декорирует его картины.

Григорий Горин говорил, что юмор — продукт скоропортящийся. Позволю себе отчасти оспорить любимого автора: если он поставлен на коммерческую основу — безусловно, но если юмор — мировоззрение, то он бессмертен. И лучшее подтверждение тому — написанное самим Гориным.

Устареть может эпизод или словосочетание, но реакция на жизнь — никогда. И ни в каком фильме Данелия шутка не была взяткой зрительскому вниманию, а юмор не подносили на десерт.

Его изобразительный язык — набор деталей, мелких штрихов, пауз и многоточий. То есть, всего того, что делает густой и содержательной собственно жизнь, а не представления о ней. Это абсолютно родная, но немного не русская история — вылепить из мелочей, случайностей и эпизодов цельную духоподъемную систему. Но Данелия — во-первых кавказец, а во-вторых — архитектор.

Он знаком не только с магией совершенной внешней среды, в которой, если повезет, можно появиться на свет, но и с теми законами, которые эту среду питают и формируют. Из любого исходного материала он конструирует в кадре совершенное пространство, ибо его реальность, где бы она ни располагалась, живет по законам грузинской короткометражки, — все ноты в ней чуть искажены, но нет ни одной фальшивой.

Он творит мир, не альтернативный существующему, а пограничный с ним. Да, не было той Москвы, по которой шагает Никита Михалков, как не было и той Грузии в которой пьет, пляшет и лечит односельчан Бенджамен Глонти. Были похожие, но слегка похуже. Но реальность будет всегда сверять себя не с пошлыми хрониками, а именно с этими чуть футуристичными зарисовками.

Бабушка гордо предъявляет внучке парадный портрет юности с тщательно наведенным макияжем и в лучшем платье, а не утреннее фото в домашнем халате и бигудях. И самое ценное, что внучке хочется потом быть похожей именно на эту редакцию.

Данелия не реалист, он проектировщик.

Его кинематограф — не льстивый придворный портрет настоящего, скорее проект его реконструкции, аккуратной и почти незримой, с пиететом ко всем историческим памятникам и опыту. Это почти тост, пожелание доброму другу здоровья и лучших времен, инвестиция в наше сознание веры, что такое было и такое возможно: встречаются подобные люди, совершаются сходные поступки, есть похожие отношения.

Его фильмы не агитируют тебя проснуться однажды героем, космонавтом или богачом, они почти незаметно делают тебя чуть романтичнее, немного вежливее, чуть внимательнее к тому, что вокруг. Они правят тебя, не поучая. Исходное, генетическое уважение к зрителю как к застольному собеседнику исключает прямую речь.

Рожденный на курорте, Данелия деликатно, незримыми чернилами пишет рецепт, как превратить в курортную зону пространство внутреннее. И этот внутренний комфорт своего зрителя режиссер, когда требовалось, защищал так, как защищают свой очаг.

Если бы такие, кто готов ломать за это копья, а то и собственный хребет появлялись у нас хотя бы раз в полвека, мне лично за будущее этой страны стало бы спокойнее. Даже за настоящее.

Он не зря на одной из карикатур изобразил себя Дон Кихотом. Ведь и Дон Кихот бился с мельницами не за догматичный рыцарский кодекс, не за лучшую жизнь и даже не за прекрасную Дульсинею, а за свой, неповторимый, авторский взгляд на мир. И совершенно не важно, удержался он в седле или нет, потому что право это он отстоял навеки.

Все, что будет написано дальше, можно считать за молитву. Эффективных менеджеров, юристов и экономистов, пожалуй, уже достаточно.

Верните нам Дон Кихотов. Они заселяют наше сознание не желаниями и слоганами, а чувствами и идеями. Они делают наш внутренний барометр сверхвосприимчивым. Они приходят сюда со своей реальностью. И та, что уже есть, глядя в эту шпаргалку и стыдливо стремясь стать фотогеничнее, начинает подражать ей по мере сил. Ну, хотя бы иногда.

[social style=»style1″][social_item target=»_blank | _self » url=»https://www.facebook.com/skardana?fref=nf» icon=»fa-facebook»][/social]